경험해보지 못한 서울 부동산 시장 (국민주택부담지수 천장 뚫다)

한국주택금융공사에서는 3개월마다 주택구입부담지수를 산출하여 발표합니다.

저도 이 주택구입부담지수가 산출될 때마다(즉, 3개월마다) 서울 부동산 버블 수준을 판단해보는데요, 이번에 2021년 1분기의 주택구입부담지수가 업데이트 되었기에 이를 반영하여 설명을 드려보고자 합니다.

주택구입부담지수란 중간소득 가구가 표준대출을 받아 중간가격 주택을 구입하는 경우의 상환 부담을 나타내는 지수인데요, 참고로 지수 100은 주택담보대출 상환으로 가구 소득의 약 25%를 부담한다는 의미로, 이는 중간소득의 서울 근로자가 중간가격의 서울 주택을 구입할 시 소득의 약 25%가 주택담보대출 원리금 상환에 필요하다는 것을 의미합니다.

주택구입부담지수가 유의미한 지표라고 판단되는 이유는 현재의 집값을 초래한 가장 큰 이유중 하나인 "저금리"를 지수 산출 도구 중 하나로 삼고 있기 때문입니다.

따라서 금리와 집값, 소득을 고려해서 현재의 집값이 과거와 비교해 어느 수준까지 와있는지를 나타내준다는 면에서 유용한 지표라고 할 수 있겠습니다.

문제는 이 주택구입부담지수가 ① 해당 지역 주택의 중위 매매가 ② 주택담보대출 금리 ③ 중위 가구 소득을 가지고 산출되는데 주택금융연구원에서 해당 지역 주택의 중위 매매가에 대해 2004년부터 2012년까지는 KB부동산 중위 매매가를 사용해왔지만 2013년부터는 한국감정원의 중위 매매가를 사용해왔다는 것입니다.

두 기관의 중위 매매가가 다르기 때문에 시계열상으로 중간에 기준이 달라진다는 것은 해당 지수를 사용한 분석이 오류를 초래할 수 있다는 단점이 있습니다.

이에 저는 지금까지 주택금융연구원이 발표해온 지수를 "주택구입부담지수(구)", 2013년부터도 KB부동산의 중위 매매가로 환산해서 산출한 지수를 "주택구입부담지수(신)"으로 수정하여 그래프를 다시 그리고 보여드리기로 했습니다.

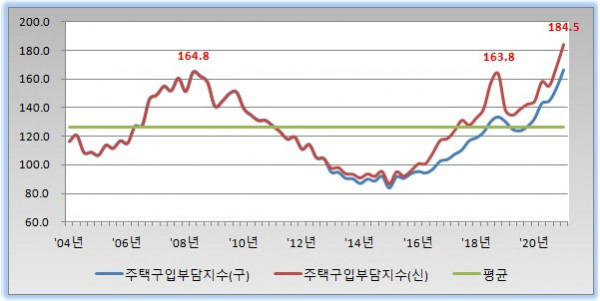

아래 그래프는 2004년 1분기부터 2021년 1분기까지 주택구입부담지수(구/신) 추이와 해당 기간의 평균(125.6)을 비교 도식화한 것입니다.

2021년 1분기의 주택구입부담지수는 184.5입니다.

2020년 3분기 155.3, 4분기 168.6, 2021년 1분기 184.5로 지수가 굉장히 가파르게 올라가고 있습니다.

큰 폭의 지수 상승은 당연하게도 해당 지수를 산출하는 지표들이 하기와 같이 크게 올랐기 때문입니다.

① 서울 아파트 중위 매매가 상승

(2020년 3분기 9억 2,017만원 → 4분기 9억 4,741만원 → 2021년 1분기 9억 7,333만원)

② 신규 주택담보대출 금리 인상

(2020년 3분기 2.43% → 4분기 2.54% → 2021년 1분기 2.67%)

사실 주택구입부담지수가 의미하는 바가 작지 않다고 생각해왔는데요, 과거 주택구입부담지수가 2008년 2분기 164.8과 2018년 4분기 163.8을 찍고 나란히 하락했던 이력을 눈여겨보고 있습니다.

2008년 2분기 164.8을 찍고 서울 집값이 중장기 하락장에 접어들었고 2018년 4분기 163.8을 찍고 서울 집값이 반년간 조정장에 접어든 이력 때문입니다.

서울 주택구입부담지수 164가 의미하는 바는 서울 중간가격 주택을 구매하기 위해서는 서울 중간소득 가구가 주택담보대출 원리금 상환을 위해 가구 소득의 41%를 사용해야 하는 수준입니다.

그리고 주택구입부담지수가 164 내외 수준으로 도달하자 서울 집값이 단기든 장기든 조정장에 빠진 이력이 확인되었다는 것은 서울 중간소득 가구가 주택담보대출 원리금 상환을 위해 가구 소득의 41%를 사용하는 수준이 서울 집값의 천장이라는 추정이 가능합니다.

그런데 2020년 4분기 주택구입부담지수가 168.6을 기록하면서 그동안 "천장"으로 여겨졌던 전고점(164)을 돌파했고 2021년 1분기에는 184.5까지 찍으면서 전고점을 +12%나 돌파했습니다.

말그대로 전인미답의 길을 걷고 있는 셈인데 이러한 상황이 초래된 데에는 두 가지 배경이 있다고 생각합니다.

첫번째는 펀더멘털적으로 봤을 때, 주택구입부담지수 전고점(2008년 2분기) 대비 현재 서울 아파트 중위 매매가가 2배 수준인 반면, ① M2 통화량이 2008년 2분기 1,324조 327억원 → 2021년 1분기 3,313조 1,822억원으로 약 2.4배, ② 매매가를 하방에서 받쳐주는 전세가율이 2008년 2분기 39.3% → 2021년 1분기 55.9%로 크게 상승한 점을 들 수 있겠고,

두번째는 정책적으로 봤을 때, ① 양도세 중과가 초래한 매매 유통 물량 감소, ② 임대차3법이 초래한 전세 유통 물량 감소, ③ 그간의 재건축ㆍ재개발 규제에 따른 공급 축소가 어우러지면서 기존 펀더멘털을 상회하는 버블을 불러일으킨 측면이 있다고 생각됩니다.

그렇다 하더라도 중장기 평균을 46%나 초과하고 전고점을 12% 초과해버린 현재의 주택구입부담지수는 상당히 부담스럽습니다.

게다가 현재도 집값 상승이 이어지고 있고 주택담보대출금리도 인하되지 않았기에 2분기 주택구입부담지수도 더 오를 것으로 추정되는데다 작금의 상황을 초래한 정책의 부작용이 개선될 기미가 없고 2022년까지 입주 물량도 감소하기 때문에 역대 최대의 버블은 그 크기를 더욱 부풀릴 것으로 예상됩니다.

다만 이렇게 펀더멘털을 초과하는 상승을 일으킨 정책의 부작용은 정책이 다시 원복될 경우 그 버블을 꺼뜨릴 트리거가 될 수도 있다는 점에서 2022년 새로이 출범할 정부의 정책 방향에 비상한 관심이 쏠릴 수밖에 없겠습니다.

정리해보겠습니다.

2021년 1분기 주택구입부담지수 184.5는 최근 16년간 평균인 126.4를 +46% 초과했고 전고점인 164.8 (2008년 2분기)을 +12% 추월했기 때문에 주택 구입 여력 측면에서는 최대 버블을 계속 경신해나가고 있는 수준입니다.

입주 물량이 2023년 상반기까지 감소하는데다 사상 최대의 유동성에 3기 신도시 토지보상금까지 가세할 예정 등 수급상의 상승 여력은 여전합니다만 금리와 소득을 고려한 현재의 집값 수준이 과거 정점을 크게 경신해나가고 있어 리스크 관리에 들어가야 할 시점이며, 이럴 때일수록 매수하더라도 상급지로 단숨에 점프업하는 영끌보다는 차근차근 단계를 밟아나가는 방식을 권해드리고 싶습니다.

※ 2021년 1분기 주택구입부담지수 184.5의 의미

서울의 중간가격 주택을 구매하기 위해서는 서울의 중간소득 가구가 주택담보대출 원리금 상환을 위해

가구 소득의 46%를 사용해야 하는 수준

삼토시님 글입니다.

서울 부동산 버블 수준, 전인미답의 길을 걷기.. : 네이버블로그 (naver.com)

정책 실패로 인한 수급 밸런스 붕괴, 유동성, 심리 등등

예측으로는 거대한 상방을 보지만,

주위에 신규진입 투자권유도 하지는 않고 있습니다.

이미 기존의 천장을 뚫어버린 시장의 미래는 어떨까요 ㅎㅎ