몰라도 되는 이야기들

투자해서 수익내는데 몰라도 되는 이야기들 좀 풀어볼까 합니다.

전 10월 들어 특히 통계지표를 많이 뒤적여 봤는데, 신문기사나 경제채널에서 해주는 이야기들이 시원치 않았기 때문입니다.

그동안 주도주 순환하면서 지수 팍팍 오를 때는 "~하니까 OO이 좋다더라" 하는 식으로 흘러가 마음이 편했는데,

하락 추세에서 변동성이 심해질 때마다 납득되지 않는 분석과 극단적인 이야기들이 눈과 귀를 어지럽히더군요.

글로벌 자산배분 전략 짜고 이런 투자를 하는 투자자가 아니기 때문에 통계자료들을 세밀하게 분석한 능력은 안 되고,

내가 생각하는 근거를 찾아 검증하고자 하는 목적이었습니다.

다들 알고 계시듯 스토리는 이렇습니다.

- 2008년 글로벌금융위기 이후 정상화시키는데 엄청난 고통의 시간이 있었기에 세계 금융계가 트라우마가 있었다.

- 코로나 팬더믹 상황을 확인하자 국제 공조로 2008년 이후 썼던 모든 정책 이상(금리인하+양적완화+회사채 매입)의 것을 퍼부었다.

- 1년만에 백신 개발 및 투여로 안정화되는가 싶어 테이퍼링과 금리인상에 대한 논의가 스멀스멀 나올 때쯤 델타변이로 잠시 주춤했다.

- 미국 연준에서도 델타변이 안정화 이후 지표(인플레와 고용률 중심)를 조금 더 확인하면서 최대한 신중한 모습을 보였고, 9월 마침내 연내 테이퍼링 시작을 알렸다.

여기서 2가지 정도를 짚고 넘어가야 할 게 있습니다.

- 선진국도 초기대응에는 실패했지만 백신을 선점하고 재정(부채)을 풀어 나쁘지 않게 극복했는데, 개도국은 그렇지 못했다.

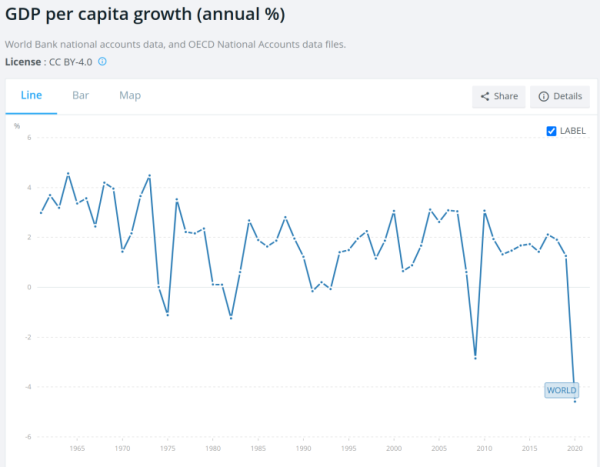

- 코로나 직전에도 세계 경제가 썩 좋지 않은 상황이었다.

이제 연준에서 계획한대로 유동성 추가 공급을 줄이고, 시간적 여유를 둔 뒤 금리를 인상해 코로나 이전 수준으로 회복하는 긴 여정이 계획되어 있습니다. 앞으로 가야할 방향성과 그 앞에 놓인 과제는 이렇습니다.

- 풀린 유동성의 '회수'가 목표가 아니라 추가 유동성 '공급'을 막는 게 단기 목표입니다.

코로나 이전에도 기준금리 2%가 깨지는 상황이었고 9월 FOMC 점도표에서도 2024년 2%가 대다수인 것을 보면,

추세적인 경기하강 국면에서 그동안 풀어둔 유동성 덕에 혼란 없이 2%까지 올릴 수 있으면 감지덕지라는 것이죠.

- 테이퍼 탠트럼 vs 인플레이션 탠트럼 논란은 계속 있을 것입니다.

최근 인플레이션에는 몇 가지 문제들이 혼재되어 있습니다.

대표적으로 몇 개월간 인플레를 이끌었던 중고차 가격 상승은 반도체 공급망의 구조적+일시적 문제에 따른 것이었습니다.

케이스 쉴러 주택가격 지수의 꾸준한 상승은 자산가격 상승을 베이스로 하여 코로나로 달라진 수요 욕구가 더해진 결과라 분석됩니다.

돈을 많이 풀어서 상대적으로 자산가격이 상승한 요인이 크겠지만, 절대적으로 풀린 양만 따져보면 이미 1년6개월 전의 기울기가 가장 큽니다. (인플레가 이제서야 연쇄효과로 나타난다는 것은 돈이 돌지 않고 그대로 누군가의 금고에 쌓인다는 구조적인 문제를 보여주는 것이라 생각하지만, 여기서는 패스...)

그 외 지금 인플레에 녹아있는 요인들(망가진 공급망과 유통망, 적극적으로 구직활동을 하지 않는 사람들)이 인플레 지속정도를 예측하기 어렵게 만듭니다.

그보다 큰 흐름으로 미중 갈등과 중국의 디레버리징 우려도 있지만 여기까지 가면 너무 멀리 가는 거라 패스.

3줄 요약하면

1. 연준 시나리오대로 테이퍼링과 금리인상의 초입이라 변동성이 나타나는 국면

2. '코로나 이전 상황의 추세적 저성장(+구조적 문제) vs 풀린 유동성의 역습'의 싸움이 될 것이고, 결과는 예측하기 힘듦

3. 연준 시나리오를 수정해야 하는 상황이 큰 문제이지, 몇 개월 지표가 튀는 정도의 변동성에 벌벌 떨 필요는 없어 보임

최근 글/댓글에 데이터들을 많이 남겨뒀는데, 다 부질없긴 합니다. 나름대로 마음의 평화를 찾는 방법 중 하나일 뿐...